您现在的位置是:主页 > 量子计算 >

自主研发的量子计算机构造及核心技术

2019-12-03 14:21:49量子计算 3261人已围观

以下是关于中国自主研发的量子计算机构造及核心技术突破的详细解析,综合了多篇报道的核心信息:

一、中国量子计算机的典型代表

-

“本源悟空”超导量子计算机

-

硬件构成:

-

量子芯片:搭载72个计算比特的量子芯片,由中国首条量子芯片生产线自主生产,采用超导材料,需在接近绝对零度的极低温环境中运行。

-

测控系统:自主研发的第三代量子计算测控系统“本源天机”,实现量子芯片的批量自动化测试,提升整机运行效率数十倍。

-

制冷系统:采用国产稀释制冷机(本源SL1000),达到国际先进水平,确保量子芯片的低温环境。

-

微波互连模组:国产高密度微波互连模组解决了信号传输与热隔绝的难题,为量子芯片与外部设备提供稳定通道。

-

-

软件生态:

-

操作系统:中国首款量子计算机操作系统“本源司南3.0”,支持量子任务批处理和量超协同计算,提升资源调度效率。

-

云平台:全球用户可通过云平台访问“本源悟空”,累计完成超25.2万个运算任务。

-

-

-

“祖冲之三号”超导量子计算机

-

量子比特规模:包含105个可读取比特和182个耦合比特,是目前超导量子计算机中综合性能最强的机型。

-

核心技术参数:

-

量子比特相干时间达72微秒,单比特门保真度99.90%,两比特门保真度99.62%。

-

处理“量子随机线路采样”任务时,速度比传统超算快15个数量级(10¹⁵倍),远超谷歌同类成果。

-

-

二、核心构造与技术突破

-

量子芯片

-

中国量子芯片采用超导材料(如铝基电路),通过光刻和微纳加工技术实现高精度量子比特阵列。例如,“祖冲之三号”芯片通过三维集成封装技术,显著提升量子比特密度和稳定性。

-

关键技术突破:实现极低温环境下的信号传输与热隔绝,解决“一根线”的卡脖子问题(如高密度微波互连模组)。

-

-

测控与制冷系统

-

测控系统:自主研发的测控一体机支持量子比特的精准操控与信号读取,避免依赖进口设备。

-

制冷系统:国产稀释制冷机(本源SL1000)提供接近绝对零度(-273.15°C)的低温环境,保障量子芯片稳定运行。

-

-

软件与算法

-

操作系统:本源司南系统支持量子计算任务的批处理与资源调度,兼容经典计算协同(量超协同)。

-

应用开发工具:开源框架(如TensorCircuit)和量子化学软件包(HiQ Fermion),降低量子算法开发门槛。

-

三、国产化进程与全产业链布局

-

自主可控的产业链

-

本源量子构建了从量子芯片设计(本源坤元Q-EDA软件)、制造、测控系统到操作系统的全栈式研发体系,国产化率超过80%。

-

合肥量子产业园形成产业集群,涵盖芯片制造、设备封装、应用开发等环节5。

-

-

国际合作与竞争

-

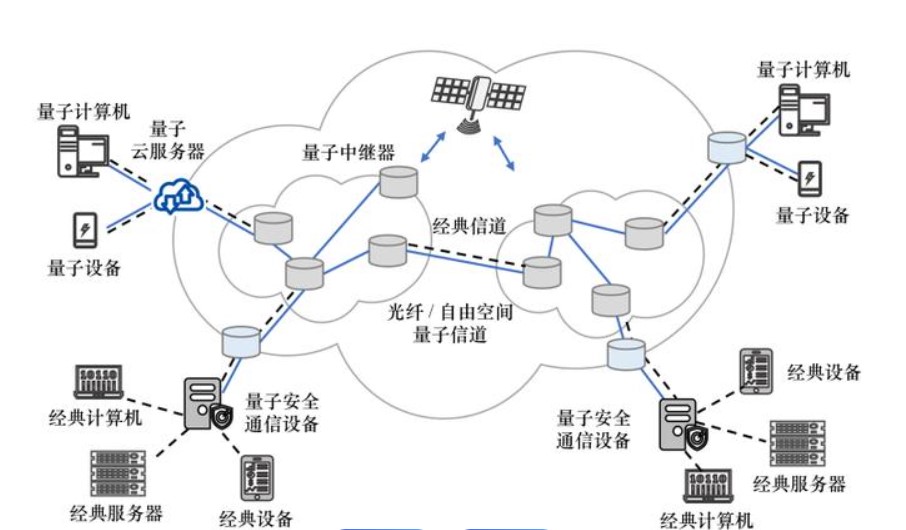

中国在超导和光量子两条技术路线上并行发展:

-

超导路线(如“祖冲之三号”)侧重规模化与通用性,对标IBM、谷歌。

-

光量子路线(如“九章三号”)聚焦特定算法加速,如高斯玻色采样,速度超传统超算16个数量级。

-

-

四、应用场景与未来展望

-

当前应用领域

-

密码学:量子计算威胁传统加密体系(如RSA),推动抗量子密码(如格密码)发展。

-

药物研发:量子模拟加速分子动力学计算,辉瑞与IBM合作缩短新冠药物研发周期至2年。

-

能源优化:国家电网利用量子算法降低电力损耗15%,量子变电站实现实时监测与调度。

-

-

未来技术方向

-

纠错技术:向百万量子比特级迈进,需突破量子纠错(如表面码纠错架构)。

-

混合计算:量子-经典混合云服务(如微软Azure量子云)加速产业落地。

-

总结

中国量子计算机的构造体现了从硬件到软件的全栈自主创新:

-

硬件:超导量子芯片、国产测控与制冷系统构成核心;

-

软件:本源司南操作系统与开源工具链支撑应用生态;

-

国产化:突破“卡脖子”技术(如微波互连模组),构建完整产业链。

未来,随着量子比特规模扩大和纠错技术成熟,中国有望在材料科学、人工智能等领域实现颠覆性突破,进一步巩固全球量子计算领先地位。

下一篇:5G技术应用场景

相关文章

随机图文

2025年硬盘推荐指南

一、高速NVMe固态硬盘 三星990 PRO 2TB 采用PCIe 4.0协议,顺序读取速度高达7450MB/s,写入速度6900MB/s,支持智能温控和1GB缓存,适合游戏、视频剪辑等高负载场景。 价格:约1800元,提供5年质保,耐用性达600TBW

显卡维修指南与易损部位解析

一、维修流程 初步检测与问题定位 症状观察:记录故障表现(如花屏、黑屏、死机),测试不同负载下的稳定性。 接口检查:确认显卡与主板PCIe插槽、电源接口连接牢固,清洁金手指氧化层(可用橡皮擦拭)。

热风枪选购与使用方法

热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理,热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。另外,为了提高电路的整体性能,还应设置一些辅助电路,如温度显示电路、关机延时电路和过零检测电路。设置温度显示电路是为了便于调温。温度显示电路显示的温度为电路的实际温度

小米手机维修资料目录

[X1] 小米 1 (mione_plus): MI-ONE PLUS: 小米 1 联通版 MI-ONE C1: 小米 1 电信版 MI-ONE: 小米 1 青春版 [X1] 小米 1S (mione_plus): 2012051: 小米 1S 联通版 2012053: 小米 1S 电信版 20

猜你喜欢

站点信息

- 文章统计: 151 篇文章

- 微信公众号:扫描二维码,关注我们